2024年度助成事業

2024年度助成事業は、一般助成に6団体計154万円、「杉本とき鳥類保護助成基金」の助成は1団体に50万円の総額204万円の助成となりました。

一般助成

- 旭川市・NPO法人癒やしの森づくり「森の課外授業」

- 石狩市・石狩浜ハマナス再生プロジェクト協議会「ハマナスをシンボルとした海辺の生物多様性啓発事業」

- 十勝管内浦幌町・浦幌ヒグマ調査会「市民による小さなヒグマ対策実施とその先へ向けたステップアップ」

- 滝川市・たきかわ環境フォーラム「野生動物と共存する「地域の力」育みプロジェクト」

- 後志管内ニセコ町・尻別川の未来を考えるオビラメの会「尻別川のイトウ繁殖地『見守り隊』活動」

- 江別市・国際交流サークルSukaRela「北海道の動物園水族館で取り組まれている絶滅危惧種保全対策を紹介するWEBサイトと動画サイト構築による北海道の生物多様性保全の普及啓発と国際交流の推進」

杉本とき鳥類保護助成

- 札幌市・特定非営利団体活動法人EnVision環境保全事務所「市民による鳥の分布情報収集・共有・利用の仕組み作り」

一般助成報告

森の課外授業=旭川市・NPO法人癒やしの森づくり

身近に残された自然の中で、体験や遊び、食を通して自然の大切さを学ぶということをテーマとして小学生、中学生(親子参加可)を対象に令和6年5月25日にイベントを開催しました(小学生13名、中学生2名 同伴父母13名 合計28人が参加)。

森歩きでは実際に森の中に芽吹いている植物を観察しながら、食べられる、食べられないの見分け方などの説明をし食べてみたい植物をその場で採取、その後会場に戻り自分たちで薪割りをし、薪ストーブを使い調理をすることで、自然界で生きるための術や資源活用の体験をしてもらいました。

自ら採取した植物は天ぷらにして食べてもらいましたが、旬の山菜以外にもタンポポやスミレ、ツルアジサイ、アマドコロ、エゾカンゾウなど普段口にすることがないものも食材として活用できるという知識になったと思います。

その他、森歩き中にはセミの脱皮直後の様子に偶然出合ったりと、身近な森の中で野生生物の生態を観察することができ、自然に関心を持ち大切にする気持ちも芽生えたのではないかと思います。

森の中に生息している山野草の生態や、身近の野生生物の生態などのおもしろ話を事前に聞いてもらってから森歩きをすることで、より興味を持って観察したり、話の中で説明のあったことが実際に目の前で実体験になることもあり、喜びや驚きの感動体験に繋がっていました。

また子供たちの喜び楽しむ姿を見て親御さんも一緒に楽しみながら親子間のコミュニケーションを深めていました。

気候の変化などによりその年その年で採取できる植物や体験できることも違い、野外イベントのため天候に左右されることもありますが、用意させていただいたタープなども活用しながら、身近な自然を通して自然への興味を持ってもらい、大切にする気持ちを育んでもらえる環境をこれからも継続して提供していきたいと思います。

ハマナスをシンボルとした海辺の生物多様性啓発事業=石狩浜ハマナス再生プロジェクト協議会

石狩浜は、ハマナスなどの海浜植物群落を基盤とした豊かな海浜生態系が維持され、ハマナス彩る海辺の風景は地域の宝となってきました。この自然環境を次世代へ残していくために保全、再生を進めるにあたり、「生物多様性」が維持されていくことが重要ですが、この視点は地域にまだ十分浸透していません。そこで、ハマナスをシンボルとしてハマナスをとりまく生きもののつながりへの気づきや発見を、地域の子どもとその親をメインターゲットに五感をつかった体験や学びを通じて啓発を図ることを目的に、「はまなすフェスティバル」を開催しました。

販売ブース

主催は石狩浜ハマナス再生プロジェクト協議会で、ハマナスをシンボルにした石狩浜の自然環境の保全・再生、活用を目指して活動している団体です。石狩浜海浜植物保護センター(石狩市)との共催で開催しました。開催日はハマナスの花が最盛期の2024年6月9日(日)、会場は石狩浜海浜植物保護センターと、隣接するハマナス再生園でした。ハマナス再生園は、かつて石狩浜で広く見られたハマナス群生地を再現するとともに、花摘み体験やハマナスを使った商品づくりなどの活用を進めている場所です。

はまなすフェスティバルでは、体験を通じて石狩浜の自然に親しんでもらう、知って学んでもらう、ハマナスや石狩浜の自然環境保全に興味関心を持ってもらうことを目標として、ハマナスの花摘み体験、ハマナスを観察して解くクイズラリー、ハマナスとつながる生き物たちを紹介した顔出しパネル、ハマナスの花びら蒸留の実演、ハマナスの香りを活かしたワークショップ、ハマナスを使った食品や雑貨の販売などを行いました。

ワークショップ

当日は、およそ500名が市内のみならず札幌市など近郊から来場しました。親子やお孫さんを連れての参加も多く、参加者アンケートでは、全員がハマナスや石狩浜の自然への親しみがわいたと回答しました。

花摘み体験は、小さな子どもから年配者まで誰もが参加でき、香りを感じながら日常にはない体験となるので印象に残る人が多く、ハマナス咲く石狩浜の自然に親しんでもらう上でとても効果的な取り組みとなりました。同時に外来植物の抜き取りも行っていただき、ハマナス群落の維持に貢献いただきました。

花摘み体験

クイズラリーでは園内を巡ることでハマナス以外の動植物へ目を向けてもらい、生きもの顔出しパネルでは石狩浜にくらす様々な生き物を紹介することで、生物多様性について知ってもらうきっかけとすることができました。

ハマナスの花びらから香りを抽出する蒸留実演や、ハマナスを使った石けんや入浴剤をつくるワークショップでは、ハマナスの効用や利活用への理解、興味関心を深めていただくことができ、ハマナス再生園のハマナスを使った食品やコスメ雑貨の販売は、味や香りを通じてハマナスを知り親しんでもらうことができました。

蒸留実演

今後も地域のイベントとして継続を期待する声を多くいただくことができました。また、はまなすフェスティバルは、地域のみなさんに石狩浜の自然環境や生物多様性保全への興味関心が浸透するのに一定の効果をもっていると思われ、継続して開催していきたいと思います。

「市民による小さなヒグマ対策実施とその先へ向けたステップアップ」=十勝管内浦幌町・浦幌ヒグマ調査会

北海道新聞野生生物基金の助成を受けて2014年に開始した札幌市南区石山地区の豊平川河畔林における市民によるヒグマ侵入防止草刈り活動はその後も継続され、23年で10回目を迎えました。市民による小さなヒグマ対策も札幌市を中心に各地で展開されるようになり、23年度には再び同基金の助成を受けて、これら小さな市民活動のグループ間の情報共有と情報交換を行うネットワークの形成を目的に、札幌市南区石山地区で「市民による小さなヒグマ対策フォーラム(小グマフォーラム)」を開催しました。参加者からの高い評価を得て、24年度も継続して情報交換とネットワークを形成すること、そのきっかけとして「他地域の事例から自分達にできることを考える」を目的に、本州事例に関する基調講演とグループワークを主体としたフォーラムを開催しました。

24年12月1日10時から16時に、札幌市南区民センターにて、第2回「市民による小さなヒグマ対策フォーラム」を開催しました。70名の方が参加し、最初に兵庫県丹波篠山市で獣害対策を実施している「NPO法人里地里山問題研究所(通称:さともん)」の代表である鈴木克哉氏による基調講演が行われました。丹波篠山市で行っている獣害対策や市民を活動に巻き込むための取り組み、食やお祭りなどのイベントを組み合わせることで地域住民が獣害対策に関わり始めるきっかけを作り、関係人口を創出している事例など、北海道での市民レベルのヒグマ対策をどのように進めるといいのか、貴重なお話しをして頂きました。基調講演後は道内でヒグマ対策を行っている7団体からの事例紹介や札幌市行政からの事例報告が行われました。

鈴木克哉氏による基調講演

午後からは道内事例紹介を行った団体が各テーブルに分かれ、それぞれの活動に巻き込みたい「人」やその目的について深掘りし、巻き込む「方法」、巻き込んだ先にどのような可能性や発展があるのかなどについてのワークショップを行いました。今回のフォーラムは、ファシリテーショングラフィッカーの木村ほのか氏にリアルタイムでレコーディングを行ってもらい、参加者がフォーラム中や終了後に内容を簡単に振り返られるように掲示しました。

木村ほのか氏によるグラフィックレコーディング

また、参加者同士が交流できるようにフォーラム終了後も会場を開放したり、フォーラムのHPを作成し、事例紹介を行った団体のHPやSNSのURLを掲載するなど、参加者同士の輪が広がるように工夫しました。実際に、フォーラム後には事例紹介を行った団体が制作しているヒグマグッズを観光団体が販売開始し、関係者同士の新たな繋がりの場を提供するという本フォーラムの目的の一つを達成できています。

フォーラムの最後にアンケートを行った結果、事例紹介を行った団体の活動に興味を持った参加者が多く、これまで市民活動を行ってきた方やそうでない方が一歩を踏み出し、活動の幅を広げていきたいとの回答が多くあり、また、エクスカーションを実施してほしいなどの意見があり、フォーラム実施後にそのような機会があれば、新たな活動への参加のきっかけになるのではないかと考えています。

フォーラムの参加者

尻別川のイトウ繁殖地『見まもり隊』活動=後志管内ニセコ町・尻別川の未来を考えるオビラメの会

事業の目的

尻別川は、絶減危惧種イトウ (サケ科)の生息南限です。河川改修など過度な自然改変によって1980年代に個体群サイズの著しい縮小が起き、地元住民を中心に、その保護と復元を目指す当会が設立されました。

「オビラメ」は当地におけるイトウの地方名です。当会は1990年代に「絶滅寸前」と判定されたイトウ尻別川個体群の繁殖環境を改善し、かつてのようにたくさんのイトウたちが自力で健康的に世代交代していける豊かな尻別川を取り戻すことを目指しています。2024年度の本事業では、イトウ繁殖遡上期にあたる春の融雪増水期にあわせ、倶知安町内の自然繁殖河川で、繁殖集団のモニタリングと釣り人、撮影者などによる脅かし防止などを兼ねた「見まもり」活動を行ないました。この場所は、広大な尻別川流域内で唯一、人為的な再導入に頼らず維持されている非常に貴重な自然繁殖地です。

実施の様子と、その成果

2024年4月20日から5月10日にかけて、尻別川流域で唯―確認されているオリジナル個体群の自然繁殖地 (倶知安町)で24時間体制の「見まもり活動」を実施しました。河川管理者や地元自治体と協働しながら、11年の初年から毎シーズン欠かさず実施している活動です。河川管理者から河川敷占有許可を得て、活動拠点「オビラメハウス」(移動式コンテナハウス)設置し、パトロール省力化のために、新たに赤外線センサー付きの自動撮影カメラ2機を導入。産卵ポイントを見渡す位置にセットし、携帯電話回線経由の自動発報装置と組み合わせて、撮像をリアルタイムでモニターしました。さらにデジタル水温計とデータロガーを導入し、およそ45日間にわたって、イトウ繁殖河川の水温変化を観測しました。

イトウ繁殖河川のそばにセットされた自動カメラ

期間中の見まもり活動参加者はのべ87人/日でした。前年までを下回る数字で、自動装置の導入による省力化と、14シーズン連続の「完全保護」を同時に達成できました。

喜茂別小学校3年生の現地見学に協力。迫力あるイトウの自然産卵を間近に観察できました

イトウ自然繁殖地で活躍した2台の自動撮影カメラは、「見まもり」終了時に取り外し、再導入(人工孵化稚魚のハビタットヘの補充)のためにイトウ親魚を飼育している「有島ポンド」と、今季新設した人工ふ化イトウ稚魚の飼育施設「ヌプリの森水」 (いずれもニセコ町内)にセットし、来訪者のプライバシーに配慮しつつ、モニタリングを実施しました。「ヌプリの森水」のカメラには、施設が無人になる夜間や早朝にしばしばアライグマ (環境省指定「総合対策外来種」)がひんばんに撮影され、被害の未然防除に役立ちました。

こうした成果は当会発行のニューズレターに詳しく掲載して、ウェプサイトで公開しています。基金の手厚いご支援に心から感謝を申し上げます。

見まもり参加者(2024年5月6日)

野生動物と共存する“地域の力”育みプロジェクト=滝川市・たきかわ環境フォーラム

事業の目的

「家庭菜園がアライグマに荒らされた」「走行中にシカとぶつかってクルマが壊れた」「平飼いの養鶏場がクマの襲撃に遭った」…。野生動物たちとの接触で生じる軋轢(あつれき)をどうやってじょうずに回避するかという問題が、滝川市を含む中空知地方の住民にとっても「自分ごと」になっています。「野生動物と共存する地域の力」を育むべく、行政機関と連携しながら市民レベルの野生動物モニタリングを試みました。またその成果を広く共有して住民同士が語り合う場として「エコカフェ」「エコフェスタ」といった集会イベントを開催しました。

実施の様子

自治体の許諾を得て、滝川・赤平・深川の各市境界に近い林道に赤外線センサー付きの自動カメラを設置し、2024年4月から11月にかけて野生動物の往来をモニターしました。得られた撮像は、北海道滝川高校理数科の長澤秀治・生物教諭(たきかわ環境フォーラム運営委員)が解析しました。

定点観測用の自動カメラを調整するメンバー。滝川市江部乙の林道(2024年10月4日)

活動を住民のみなさまにお知らせし、また結果を広く共有すべく、滝川市内で公開イベント「エコカフェ クマの通り道を探せ!」(7月6日、講師=米内健二さん/滝川市くらし支援課)、「エコカフェ 滝川ハンタークラブの活動」(11月17日、講師=高橋佳大さん/滝川ハンタークラブ)、「たきかわエコフェスタ2024 滝川の林道を利用する野生動物たち」(12月21日、講師=長澤秀治さん/北海道滝川高等学校、早稲田宏一さん/EnVision環境保全事務所、ゲスト=山本牧さん/ヒグマの会、武田忠義さん/北海道ヒグマ対策室ほか)を開催しました。

たきかわエコフェスタ2024「滝川の林道を利用する野生動物たち」(2024年12月21日)

成果

林道モニタリングでは、貴族基金助成金を利用して購入した1台を含め、3カ所に計4機の自動撮影カメラを設置し、7カ月にわたって定点観測を行ないました。エゾシカ、エゾヒグマ、エゾタヌキ、キタキツネ、アライグマ、ヤマシギ、ノスリといった野生動物が撮影され、その成果を12月開催の「エコフェスタ」で報告しました。

自動カメラが撮影したエゾシカ(雄)。滝川市江部乙の林道

7月、11月の「エコカフェ」にはそれぞれ30人あまり、12月の「エコフェスタ」には40人あまりが参加しました。講師の話題提供を受けた後、少人数に分かれてワークショップ形式で意見を交わしました。

遭遇した場合にとりわけ高いリスクをはらむクマに対して、いかに迅速に具体的な個体情報を地元住民の間で共有するかが、問題回避のカギであることを確認しました。また、アウトドアスポーツなどのさい、クマとの遭遇を前提に個人レベルの防衛意識を高める必要性も語られました。社会が許容できない被害をもたらす野生動物の捕殺に、地元猟友会(滝川ハンタークラブ)が果たしている貢献にも光を当てることができました。これらの成果は、たきかわ環境フォーラムのウェブサイト(http://ecoup.la.coocan.jp)で公開しています。

たきかわ環境フォーラムは、次年度以降も市民レベルのモニタリングを継続し、情報共有・意見交換の場を作っていけたら、と願っています。

北海道の動物園水族館で取り組まれている絶滅危惧種保全対策を紹介するWEBサイトと動画サイト構築による北海道の生物多様性保全の普及啓発と国際交流の推進=江別市・国際交流サークルSukaRela

国際交流サークル SukaRela は、2006年に酪農学園大学に設置された国際交流と自然環境の保全を目的としたサークルです。語学を習得したいという学生から、海外で自然環境の保全に取り組みたい学生、将来海外で働きたいという学生まで、様々な動機を持ったメンバーで構成されています。部員は、酪農学園大学の学生が中心ですが、他大学や高校からも募り、横断的な活動を行っています。

狙い

本事業は北海道の学生たちとマレーシア人留学生が共同で、北海道の野生動物のおかれた現状を広く海外に知ってもらうことや、自然環境の素晴らしさをアピールすることが目的です。

事業の内容は、「道内動物園・水族館の多言語(英語、中国語)のホームページと動画の作成」「道内動物園・水族館に飼育されている絶滅危惧種のリスト作成」「自然環境保全をテーマにした留学生と地元学生との交流」の三つの取り組みです。この取り組みはSDGs、特に目標15の「陸の豊かさ」の達成に貢献する活動の一つだと考えます。

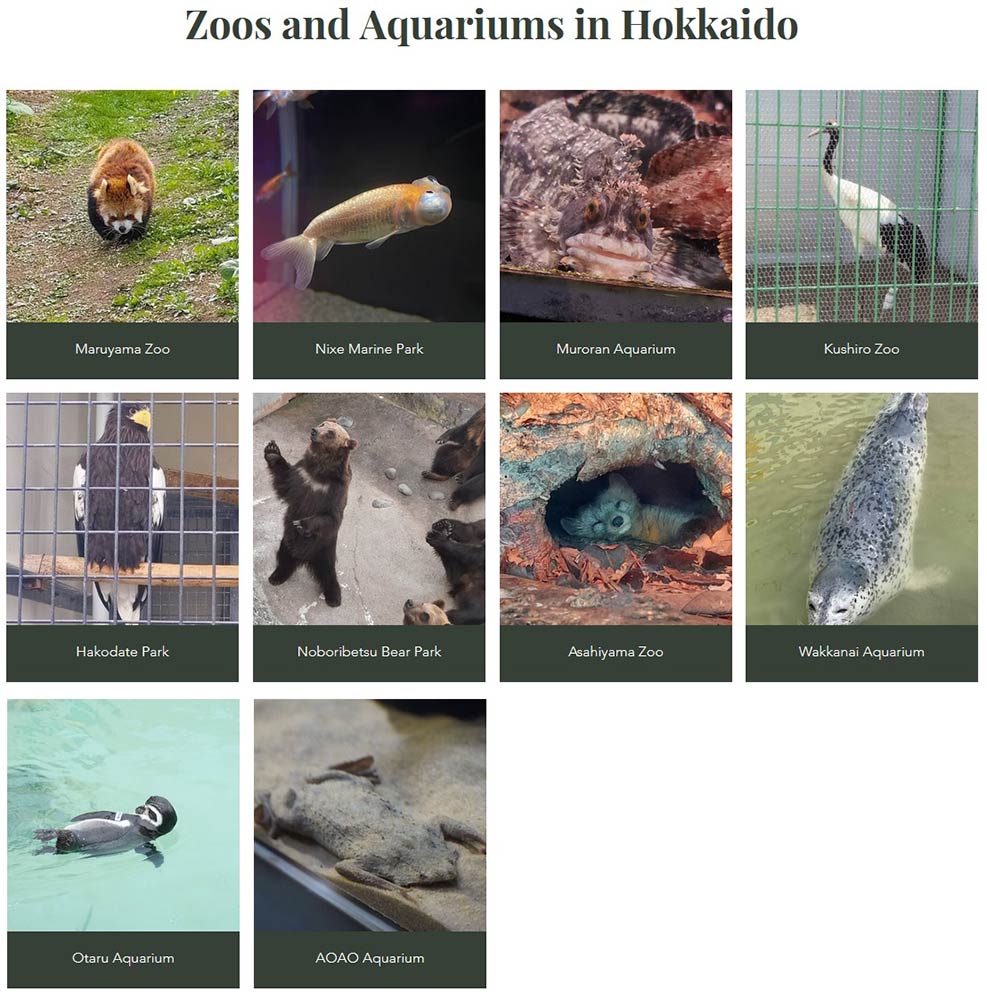

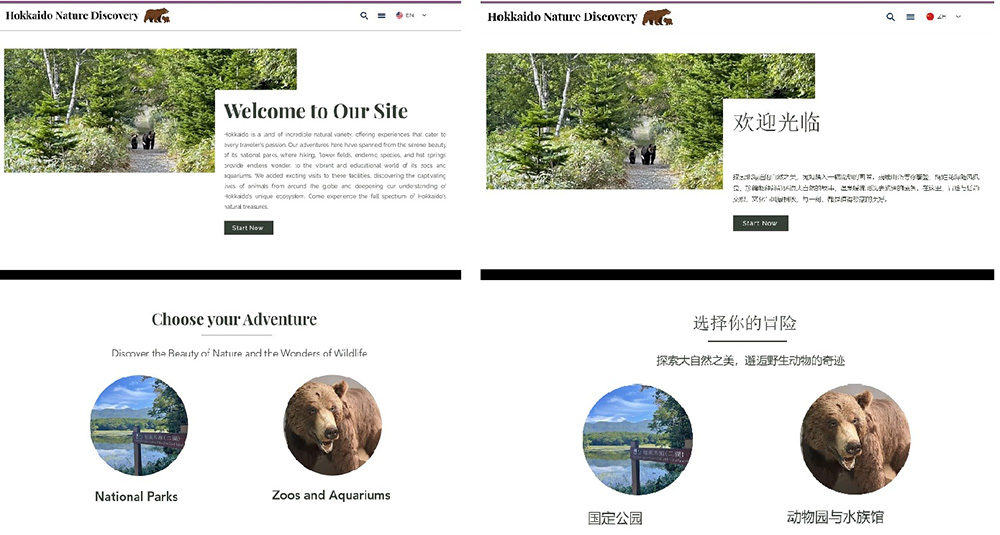

道内動物園・水族館の多言語(英語・中国語)のホームページと動画の作成

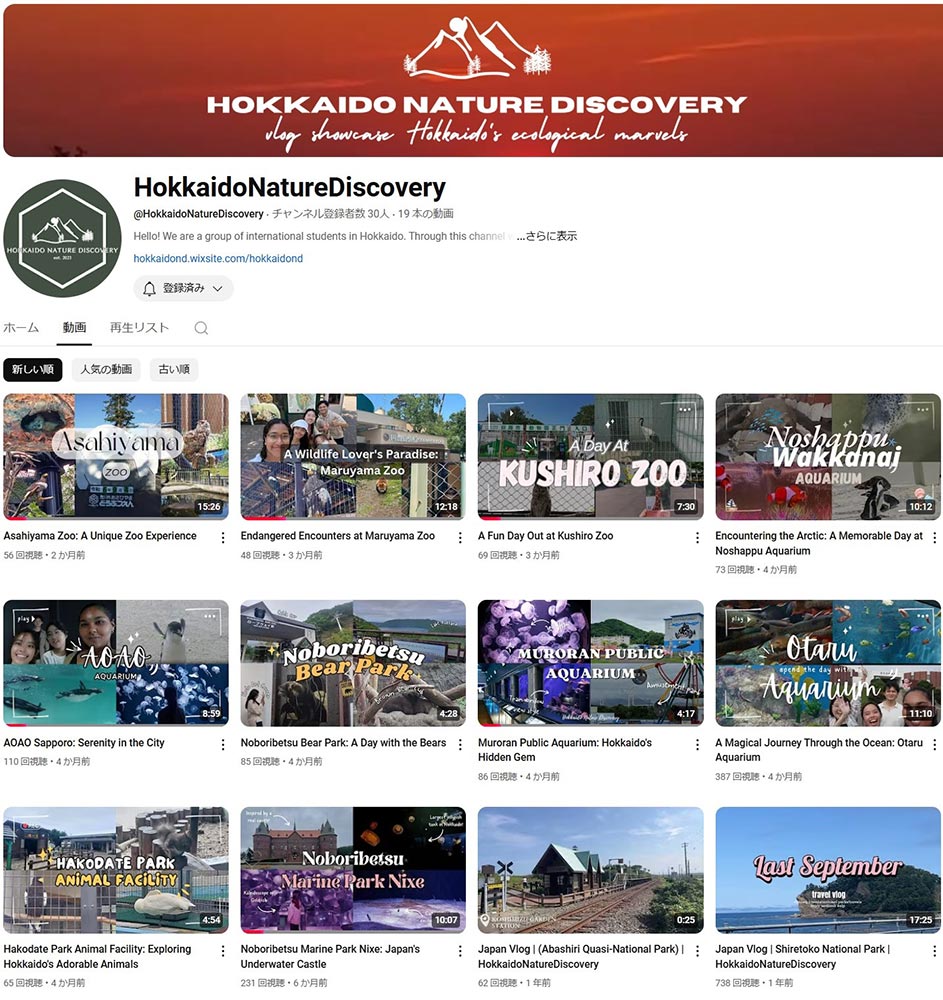

昨年度作成したHokkaido Nature Discovery(北海道自然発見)サイトに、酪農大学等で野生動物や森林の保全について学ぶマレーシア人留学生と共同で、北海道の動物園と水族館を取材し、多言語(英語、中国語)のホームページと動画を加えました。動画では、動物園、水族館の職員の方や、観光客にインタビューし、各園館ページに掲載し、Hokkaido Nature Discovery(北海道自然発見)として、YouTubeチャンネルに取りまとめました。

札幌市円山動物園、旭川市旭山動物園、釧路市動物園、のぼりべつクマ牧場、函館公園動物施設、おたる水族館、登別マリンパークニクス、室蘭民報みんなの水族館、ノシャップ寒流水族館、AOAO SAPPOROの10園館を紹介しています。

各園館へのメニュー

英語版(左)と中国語版(右)のホームページ例

YouTubeチャンネル Hokkaido Nature Discovery

道内動物園・水族館に飼育されている絶滅危惧種のリストの作成

マレーシアサバ大学の学生と協働して、日本動物園水族館協会に加盟している北海道の動物園、水族館9園館(札幌市円山動物園、旭川市旭山動物園、釧路市動物園、おたる水族館、登別マリンパークニクス、新さっぽろサンピアザ水族館、AOAO SAPPOROの飼育動物から、絶滅危惧種を抽出し、レッドリストを作成しました。レッドリストはIUCN(国際自然保護連合)、環境省、北海道の指定種についてまとめました。

札幌市円山動物園レッドリスト(一部)

自然環境保全をテーマにした留学生と地元の学生との交流

マレーシアサバ大学留学生と共同で北海道の中学、高校、大学を訪問し、マレーシアの自然環境の違いや、マレーシアと日本の自然環境保全についてワークショップを開催しました。

旭川光陽中学校、大空高校、礼文高校、羅臼高校、札幌啓成高校、大麻高校、啓北商業、武蔵短大、酪農学園大学、せたな町教育委員会で開催しました。

礼文高校ワークショップ

まとめ

北海道の動物園、水族館について英語及び中国語で紹介するWEB サイトを作成することができ、日本国内だけでなく、海外へ北海道の動物園、水族館を紹介することが可能になりました。近年、特に中国、台湾、韓国、マレーシア等、アジア諸国からのインバウンドの観光客が多く、これらの観光客にとって貴重な情報源となると考えています。

また、北海道の中・高・大学生が海外の留学生と交流する機会を設けることができました。気候変動、生物多様性の損失など、地球環境問題が大きな課題となっている現在、こういった活動が国際交流の輪を広げ、今後の日本の環境保全に役立つことだと考えています。

杉本とき鳥類保護助成報告

市民による鳥の分布情報収集・共有・利用の仕組み作り=特定非営利活動法人 EnVision環境保全事務所

1.関係者による共有手法・情報収集トライアル・集まった情報の使い方の検討

鶴居村でのタンチョウ個体数調査の情報収集モデルの試行

鶴居村では、毎年タンチョウの分布および個体数調査を市民と共に実施しています。本事業ではモバイル端末を活用した情報収集を試行し、スムーズな情報蓄積・共有を可能としました。

役場職員やタンチョウ関係者との打ち合わせを重ねて、実施の方針やシステムの内容を定め、市民への操作説明会を実施しました。

旭川・十勝周辺でのタンチョウ情報収集の体制構築

近年、タンチョウは個体数が増加しており、道東地域だけでなく、道北や道央地域へも分布が拡大しています。しかし、どこでいつタンチョウが見られたかという情報は集約できていません。そこで、本事業では、分布拡大地域でのモバイル端末を活用した情報収集の協力者を募るため、情報収集システムの説明打ち合わせや使い方講習会を実施しました。

釧路・旭川周辺でのワシ情報収集の体制構築

北海道ワシー斉調査は、これまで調査結果の記録・共有は紙文書で実施されてきました。ワシの種(オオワシ・オジロワシ)や羽数、位置の記録は、環境を保全する上で重要な情報です。デジタルで情報を収集することで、活用の幅は広がると考えられるため、デジタル化への移行を進めています。

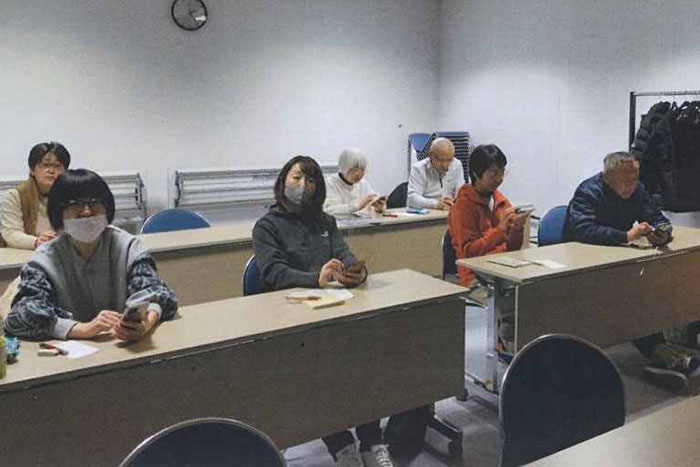

本事業では、全道約 200名の調査員の方に協力を呼びかけるため、各地へ赴き、情報収集システムの説明打ち合わせや使い方講習会を実施しました。

鶴居村でのタンチョウ個体数調査の情報収集モデルの試行:打ち合わせ

【実施日時】

2024年

7/16(火)~18(木)、8/6(火)~8(木)、10/15(火)~17(木)、10/23(水)~25(金)、1/23(木)~24(金)、2/13(木)、2/17(月)~19(水)

【場所】

鶴居村、中標津町、釧路市、根室市、旭川市、足寄町、帯広市など

【参加者組織】

上記組織職員および地域住民の方など

鶴居村でのタンチョウ個体数調査の情報収集モデルの試行:市民説明会

2.地域の市民を巻き込んだ意見交換会

毎年実施される北海道ワシー斉調査に関わる調査員を主な対象とした意見交換会を実施しました。約40年の歴史を持つ調査ですが、これまで調査員同士の情報交換や交流会は実施されていませんでした。そこで、全道各地の調査員へ話題提供を依頼し、調査結果の共有方法や持続可能な調査体制などの意見交換を行いました。

高齢化などによる調査員不足や、調査結果の活用に関する意見が挙げられるなど、調査員同士の技術や知識が共有され、今後のワシー斉調査を持続させるためのネットワークづくりができました。

【実施日時】

7/17(水)18~20時

【会場】

釧路圏摩周観光文化センター(弟子屈町)

【企画・運営】

中川元(オジロワシ・オオワシ合同調査グループ)・高田令子(ニムオロ自然研究会)・貞國利夫(釧路市立博物館)・長谷川理/工藤知美(EnVision環境保全事務所)

3.シンポジウム

本シンポジウムは、対象種や目的、運営主体などが異なる6つの生き物調査事例を紹介する内容とし、市民や行政機関、企業など様々な方を対象者に実施しました。「生き物調査の内容」や「運営方法」に興味・関心のある約150名の申し込みがありました。また、講演者には調査に関連する標本やレプリカなどのグッズを持参してもらい、来場者がより楽しめる工夫をしました。

事例発表後のパネルディスカッションでは、市民参加型調査へ多くの参加者を募るコツや活用方法の課題について、講演者同士の質疑も含めて活発な議論が行われました。

【実施日時】

25年3月16日(日)14~17時

【会場】

札幌市教育文化会館 研修室403(札幌市中央区北1条西13丁目)

【講演者】

高田令子(ニムオロ自然研究会)・有賀望(札幌ワイルドサーモンプロジェクト・札幌市豊平川さけ科学館)・大澤夏生(札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課環境共生係)・横山雅彦(旭化成(株)富士支店・企画管理部)・松本文雄・照井滋晴(NPO法人環境把握ネットワーク-PEG)

シンポジウム:講演者

シンポジウム:会場の様子