自然・環境出前講座

北海道新聞野生生物基金は、北海道の自然と野生生物を守る大切さを訴え、広く周知するため、全道各地の小中学校・高校・大学や市町村の講座などに評議員の講師陣らを派遣する「自然・環境出前講座」を実施しています。以下に出前講座の実践例を紹介します。派遣の希望がありましたら、ご相談ください。

2025年 天売島 子ども海鳥塾 「北海道や地球の生き物のいま」

天売島の子ども海鳥塾への参加者を対象に、自然写真家・寺沢孝毅さんと旭川旭山動物園統括園長・板東元さんを講師として派遣、天売島の大自然が残る森や、海鳥繁殖地を尋ねる海の探検を通じて、自然についての知識と理解を深めてもらいました。

天売島はケイマフリ、ウトウなど8種類100万羽の海鳥繁殖地で、8種類の海鳥はそれぞれの種ごとに断崖を使い分けていること、一方の人々は島の反対側の海岸線で暮らし、海鳥繁殖地のすぐ隣に人々が暮らすという、人と野生が共生する世界的にも稀な場所であることを紹介しました。

また、こうした大規模な繁殖地は寒い地域に多いのは、冷たい海には植物性プランクトンが豊富で、それを目当てに集まる魚たちなどが多いためであることも学んでもらいました。

栄養豊富な冷たい海について説明する寺沢さん

参加者を前に説明する板東さん

2025年 由仁町高齢者大学「アカデメイア・ユニ」

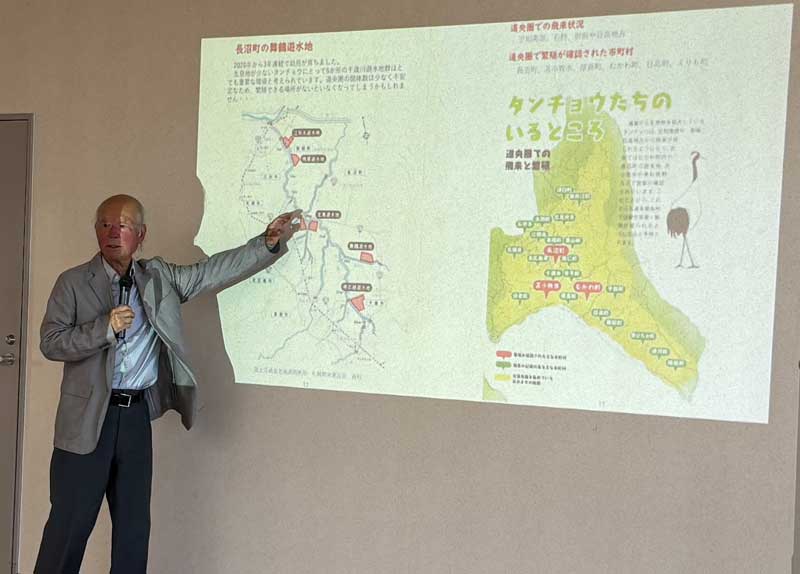

由仁町教育委員会からの要請で、同町の健康元気づくり館において、高齢者大学「アカデメイア・ユニ」在学生を対象として開催しました。同学の今年の学習テーマである「空知」を学ぶ一環で、隣町の長沼町について学んでもらっています。長沼町は、特別天然記念物のタンチョウが生息しており、同町の自然も含めて知識を深めてもらいました。講師は、道内の野鳥に詳しい環境市民団体・エコネットワークの小川巌さんで、タンチョウのお話しから小川さんが主宰するエコネットワークの活動まで幅広く紹介してもらいました。

長沼町や道央地域の生息域を紹介する小川さん

タンチョウは羽を広げると2メートルを超える大きさであることや、生息域が道北、道央にまで広がって長沼町の舞鶴遊水地に定着した事実と、それに伴う課題も説明されました。

講座風景

参加された学生さんたちからは「タンチョウを育てることの大切さを知った」「共存するといろいろな問題が出てくることを知った」「実際に遊水地でタンチョウを見てみたい」といった感想が寄せられ、大変好評でした。

2024年 大空町・大空高等学校

大空町・大空高等学校での講座風景

釧路管内東藻琴町の大空高等学校で、自然・環境出前講座「酪農学園大学と旭山動物園が取り組むマレーシア自然環境の保全」と題して、マレーシアサバ州で実施している野生動物の保全活動について、講演を行いました。講師は、酪農学園大学・名誉教授の金子正美さんで、酪農学園大学非常勤講師のキューイーホンさん、マレーシア国立サバ大学からの留学生4名も参加して、マレーシアの自然や文化についての交流を行いました。

講演では、マレーシアが直面している野生生物の生息地が分断、減少している現状と原因について触れ、保全活動の難しさを説明しています。こうした学びから、北海道の自然や野生生物の保全にも興味と理解を持ってもらえればと思います。