第32回夏休み自然観察記録コンクール(北海道新聞野生生物基金、北海道自然保護協会、北海道新聞社主催)は全道25小学校から47点の応募があり、入賞8点、佳作12点、特別賞1点が選ばれました。入賞、佳作、特別賞は以下の通りです(敬称略)。講評は全て横山武彦審査委員長。

2025年度 夏休み自然観察記録コンクール

金賞

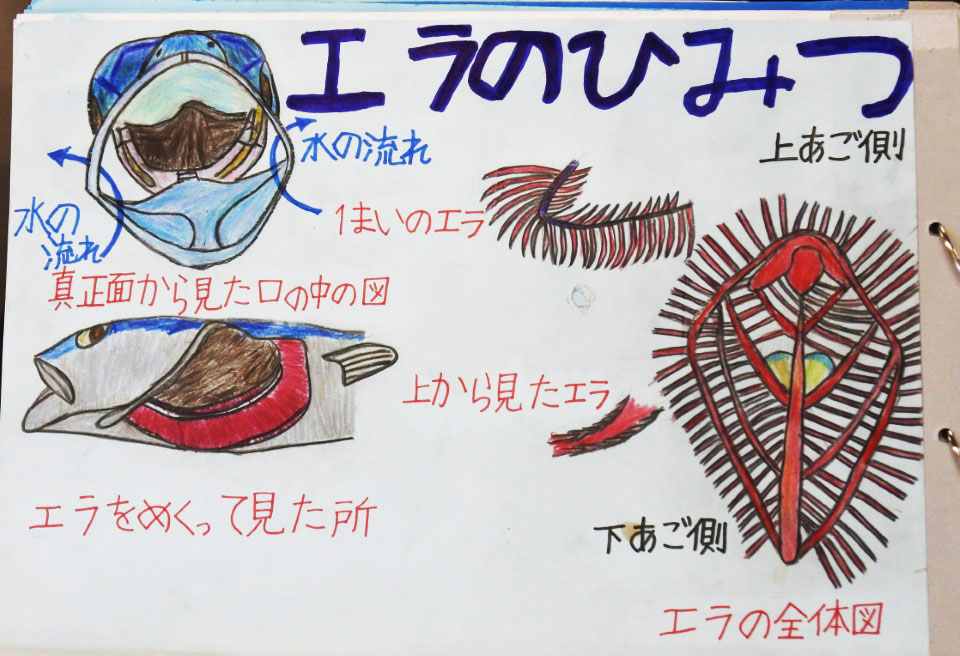

矢田郷 心晴 (千歳市立末広小3年) 「千歳で見つけたチョウ~2025夏~」

【講評】6月に昆虫館で標本づくりを体験したことから、身近にはどんなチョウが見られるか、それまで見ているだけだったチョウを採集し、標本にしてよく観察、図鑑で調べるなどしたことをまとめ、ポスター作品にしました。調べる中で、チョウの種類だけでなく、同じ種類でオスとメスでも季節により大きさや紋様などのちがいがあることなどにも気づきました。作品には、千歳市郊外の森や畑の多い林道のわきで採集したスギタニルリシジミなど9種類と、学校や道ばたの草むら・住宅街の間の防風林で採集したベニシジミチョウなど12種類の計21種類について、スケッチと採集・観察して気づいたこと、その特徴などを簡潔にのせました。スケッチは丁寧で正確、きれいで、大きさや模様の形や色のこさのちがいもチョウの種類やオス・メスがわかった特徴としてえがかれていました。

銀賞

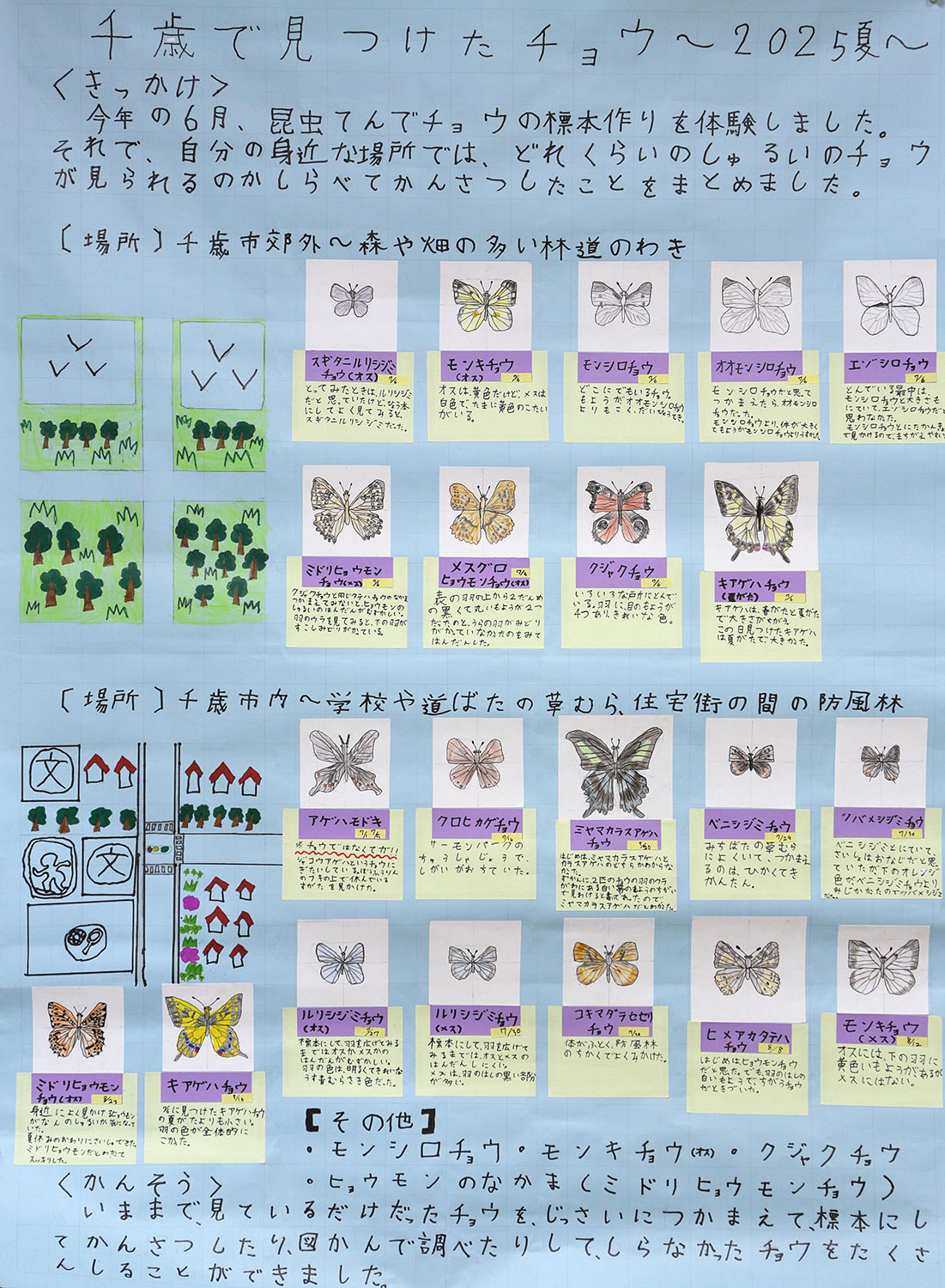

前田 明緒依 (白老町立白老小2年) 「夏休みに見つけた生きものたち」

【講評】夏休みに家の周りや旅行先で見つけた生き物42種類のうち、アゲハチョウ、オオカマキリ、アマガエル、トノサマガエル、エゾサンショウウオを家に持ち帰り飼育、図鑑で調べながら観察しました。アゲハチョウは幼虫やさなぎの形や色が天敵から身を守っていることを知り、体の色が周りの色に近いものになるなど確認でき、羽化するまで観察できました。カエルも、体の色が周りににた色に変わっていくのを観察できました。エゾサンショウウオは水中ではエラがあり、なくなると陸上生活の成体になることもわかりました。スケッチや説明文から、生き物が大好きな様子がにじみ出るような作品でした。

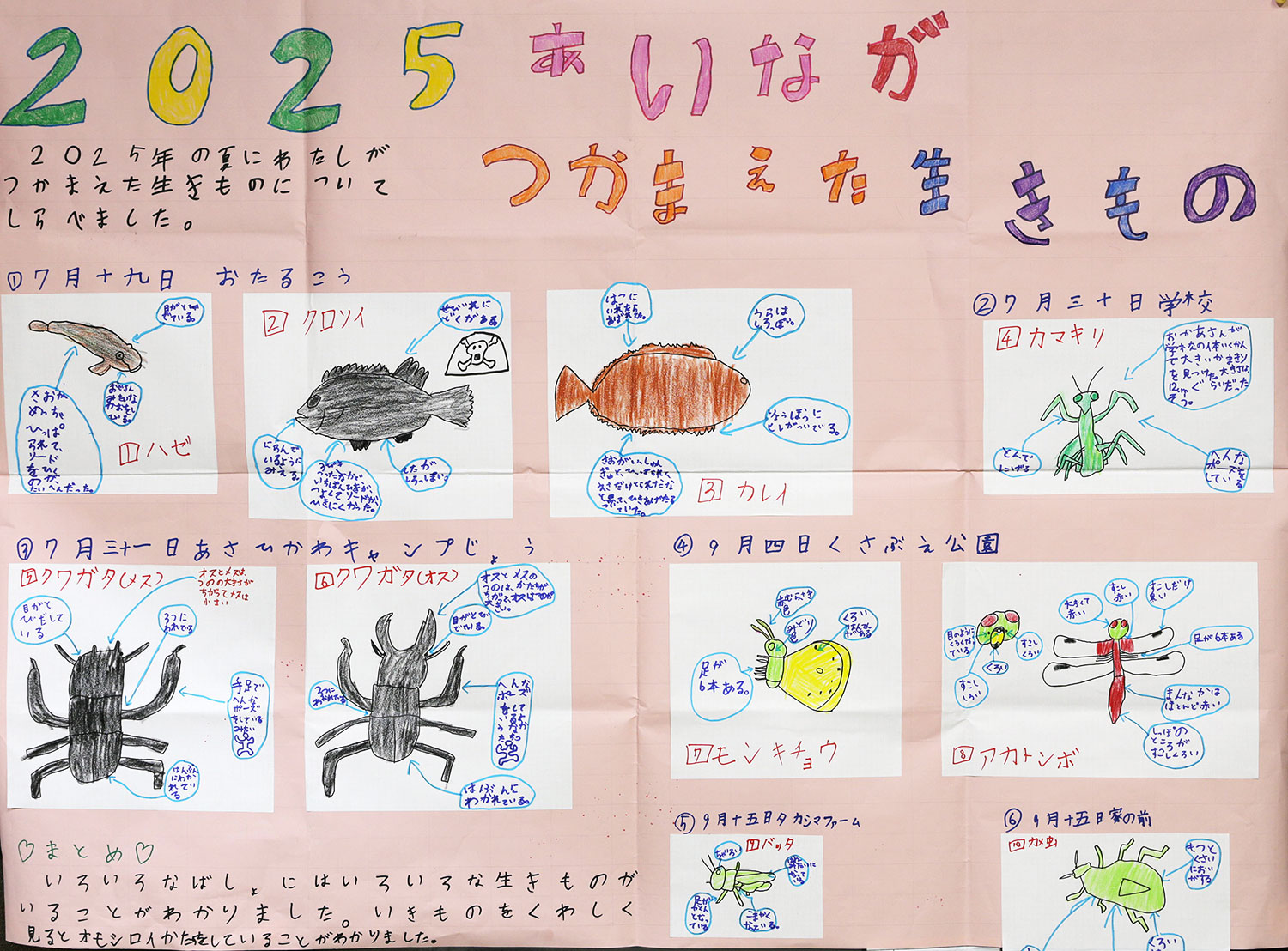

【講評】苫小牧港でたくさんつれたお気に入りの魚、サバの外形を観察して内部は解剖し、それぞれの部分や器官をスケッチした上で、その働きまで調べてみました。スケッチは正確で彩色も美しくえがかれています。外形は流線形で、背びれやおびれなどの形が速くおよぐ働きをしているけれど、同じ仲間のクロマグロとはちがうこともわかりました。背中のしま模様や腹側の色は鳥や大きな魚などに食べられないように進化したと考えました。口には金ヤスリのような細かい歯があり、胃の中には形がわかる小魚やオキアミがあったので、歯は丸ごと飲みこんだえさを、のがさない働きをしているとしました。他にエラや心臓、眼球、背骨、筋肉のつくりも調べ、働きについても考えています。サバのからだを解体し、丁寧にくわしく調べ、まとめた「解鯖新書」でした。

銅賞

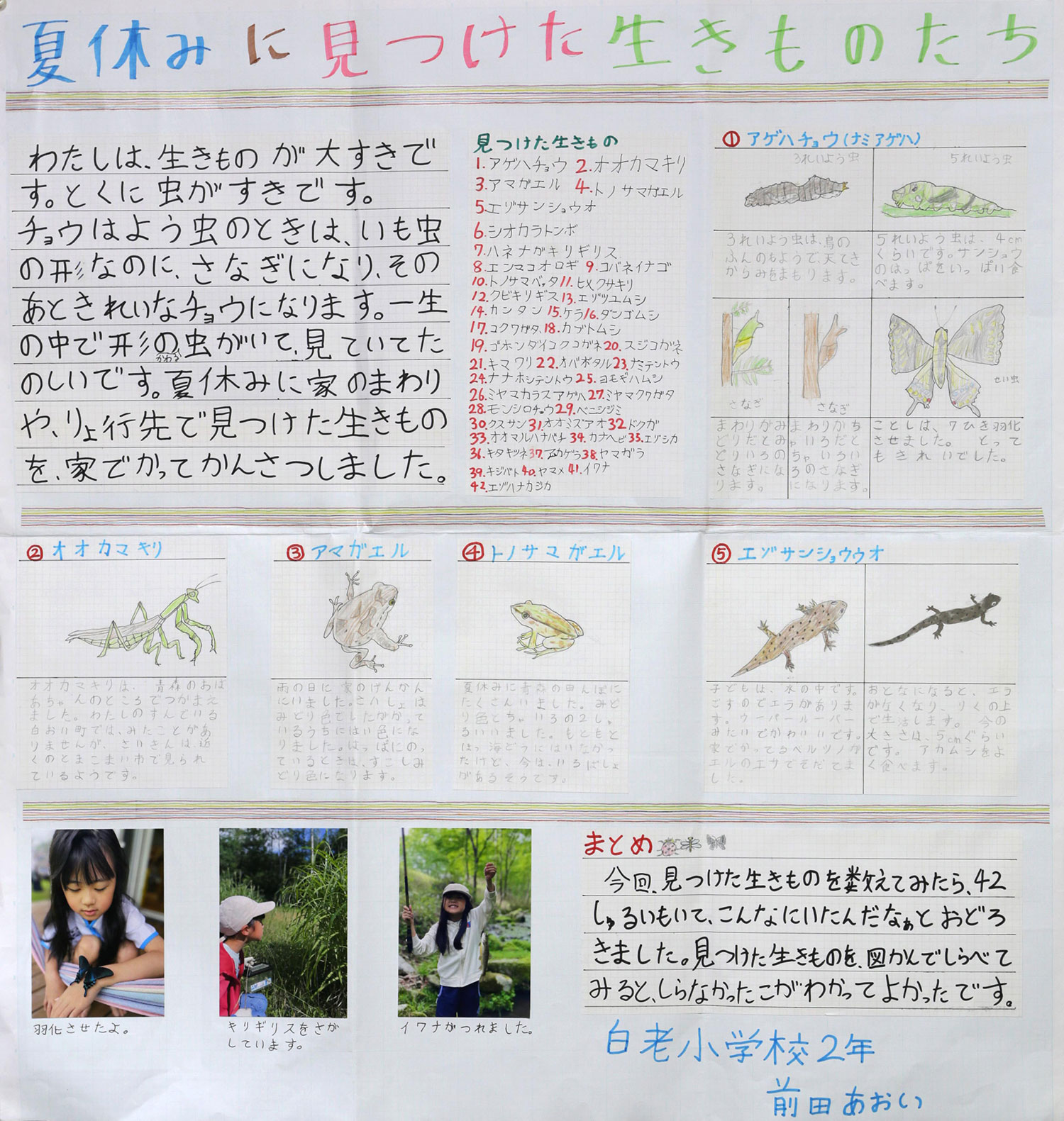

小野 愛奈 (苫小牧市立豊川小2年) 「2025 あいながつかまえた生きもの」

【講評】小野愛菜さんが捕まえて調べた生きものは10種でした。それぞれについて、姿や形、飼育中に観察できた動きなど、気づいた特徴をスケッチと説明文でポスターにまとめました。小樽港で釣った魚3種については、眼やひれの形、釣ったときの引きの強さなどを記録し、キャンプ場で捕まえたクワガタでは、オスとメスの体や大あごの大きさ・形の違いを比較しました。公園で捕まえたチョウやトンボなどの昆虫についても、観察して気づいた特徴をしっかりと描いています。興味を持って観察し、新しい発見をしていく様子が作品から伝わってきます。

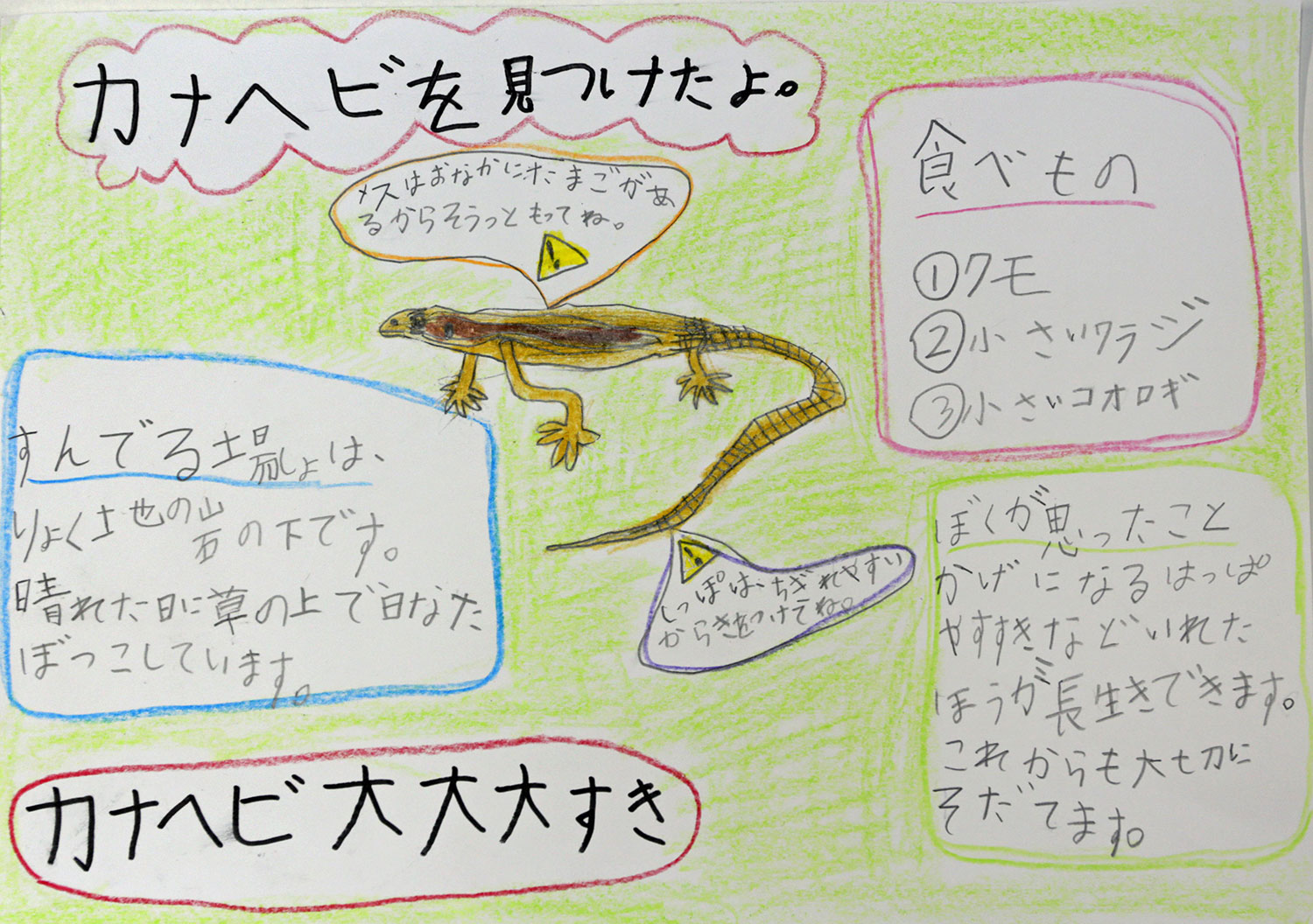

横野 結人 (札幌市立平岡公園小2年) 「カナヘビを見つけたよ」

【講評】横野結人さんは、大好きなカナヘビを見つけて飼育しながら観察しました。彩色されたカナヘビのスケッチが丁寧に描かれています。カナヘビが晴れた日には日向ぼっこをしていることや、小さいコオロギなどの生きた虫を餌にしていることに気づきました。

また、カナヘビは尻尾が切れやすいこと、メスのおなかには卵があるためそっと扱うこと、長生きのためには日陰になる葉を入れることなどに注意しながら、これからも大切に育てたいと結んでいます。

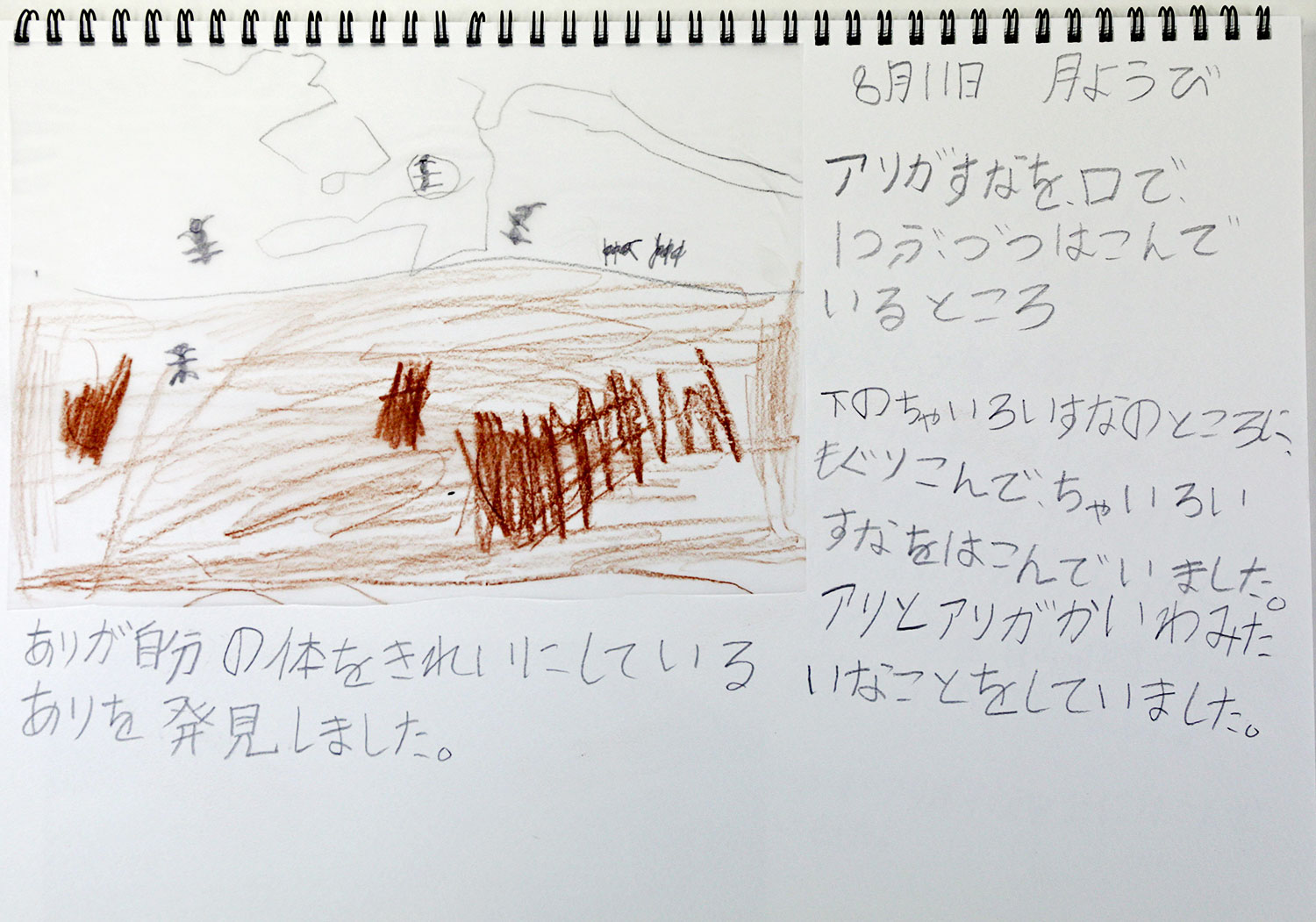

和田結子 (岩見沢市立日の出小3年) 「ゆうこの国のアリのすハウス 2025夏 ~女王アリに会いたい~」

【講評】和田結子さんは、アリがどのように働き、どんな役割を果たしているのかを知りたくて、アリの巣づくりを観察しました。透明な容器に湿らせた土を入れ、公園で捕まえたアリを入れて屋外で観察しました。アリが砂粒をくわえて運び出す様子が見られましたが、3日後の大雨で巣が全滅。そこで改めてアリを捕まえ、今度は室内で観察を行いました。

巣穴の入り口で見守っている1匹のアリ、砂粒を運んで途中で別のアリに渡すアリ、まるで会話しているようなアリの姿も見られました。観察を通して、アリの巣づくりには役割分担があるのではないかと考えました。観察の経過をスケッチし、考察もわかりやすくまとめられています。

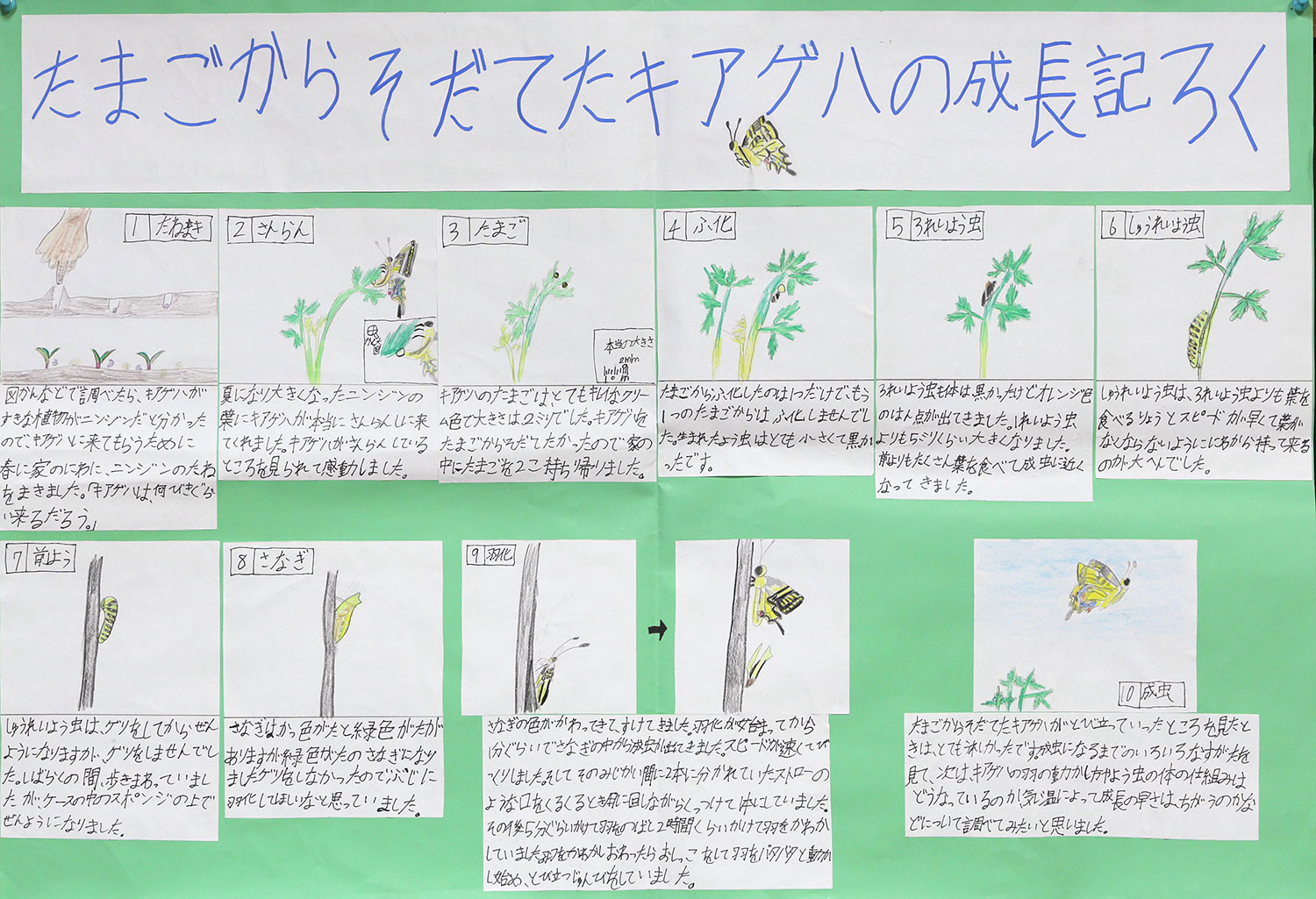

工藤 創太 (札幌市立富丘小3年) 「たまごからそだてたキアゲハの成長記ろく」

【講評】工藤創太さんは、図鑑でキアゲハがニンジンを好むことを知り、庭にニンジンの種をまいてキアゲハを呼び寄せました。キアゲハがニンジンの葉に卵を産みつけるところから、孵化、脱皮を繰り返して終齢幼虫からサナギになり、羽化して成虫が飛び立つまでの過程をポスターにまとめました。

成長段階ごとのスケッチには、卵や幼虫の大きさ・色・模様、サナギの形や色の変化などがわかりやすく描かれています。愛情を込めて育てながら、しっかりと観察したことが伝わる作品です。

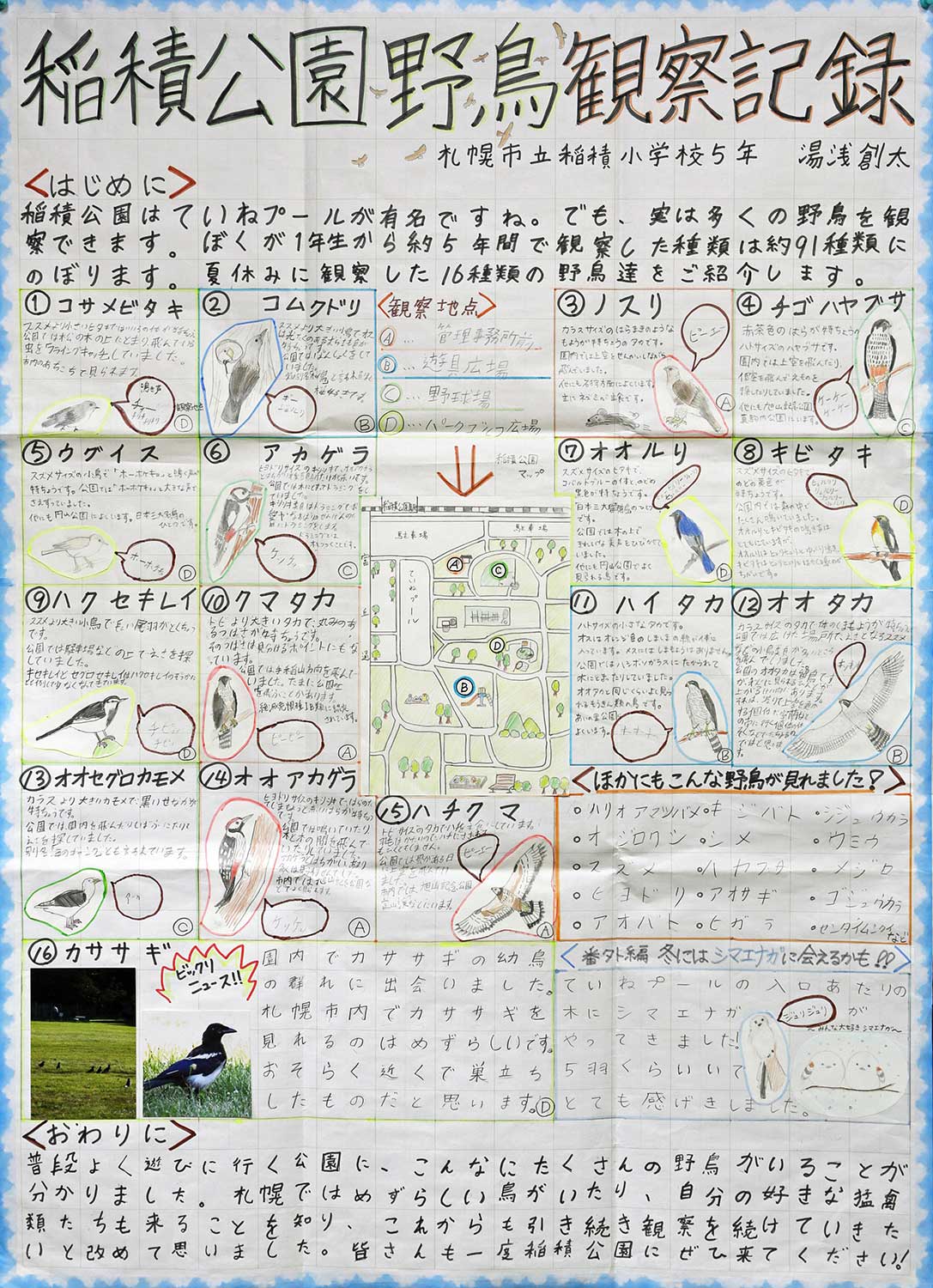

湯浅 創太 (札幌市立稲積小5年) 「稲積公園野鳥観察記録」

【講評】湯浅創太さんは、近くの公園で5年間にわたり観察した91種類の野鳥のうち、夏休みに観察した16種類を紹介しました。各鳥の大きさ、羽の色や模様、姿や形、鳴き声などをスケッチと解説文でまとめ、観察場所は公園の全体図に示しています。

特徴的な動きもわかりやすく描かれており、猛禽類6種やカササギの幼鳥の群れなども紹介されています。札幌では珍しい野鳥もいて、身近な公園で多様な鳥が観察できることがわかりました。これからも観察を続けていきたいという意欲が感じられます。

佳作

晒谷 啓生 (札幌市立資生館小1年) 「ちょうのカンサツきろく」

齊藤 若葉 (稚内市立稚内南小2年) 「見たことないクワガタ」

高橋 芽里 (恵庭市立松恵小2年) 「ミニトマトのかんさつ」

藤山 結菜 (札幌市立藻岩小2年) 「アンモナイト」

宮城 宏野 (札幌市立円山小3年) 「ダンゴムシ 夏休み観察日記」

高橋 勇人 (江別市立文京台小3年) 「とんぼに耳はあるのか?!」

城 舞羽波 (北海道教育大学付属旭川小4年) 「嵐山の葉っぱと葉みゃくひょう本」

阿部 清花 (千歳市立みどり台小4年) 「うちのかなへびかなちゃん」

坂本 雅人 (千歳市立みどり台小5年) 「僕の雑草 大研究」

大江 陽向 (札幌市立豊園小5年) 「この木なんの木気になる木」

縄 乃々香 (札幌市立資生館小6年) 「色のわかれたアジサイの観察スケッチ」

吉田 美里・吉田 大 (網走市立網走小6、5年) 「夏休みに観察したこと(オホーツク) 共同作品」

特別賞

長内 智幸 (札幌市立北陽小6年) 「円山公園野鳥図鑑」