第31回夏休み自然観察記録コンクール(北海道新聞野生生物基金、北海道自然保護協会、北海道新聞社主催)は全道19小学校から58点の応募があり、入賞9点、佳作11点が選ばれました。入賞、佳作は次の通りです。(敬称略)

2024年度 夏休み自然観察記録コンクール

金賞

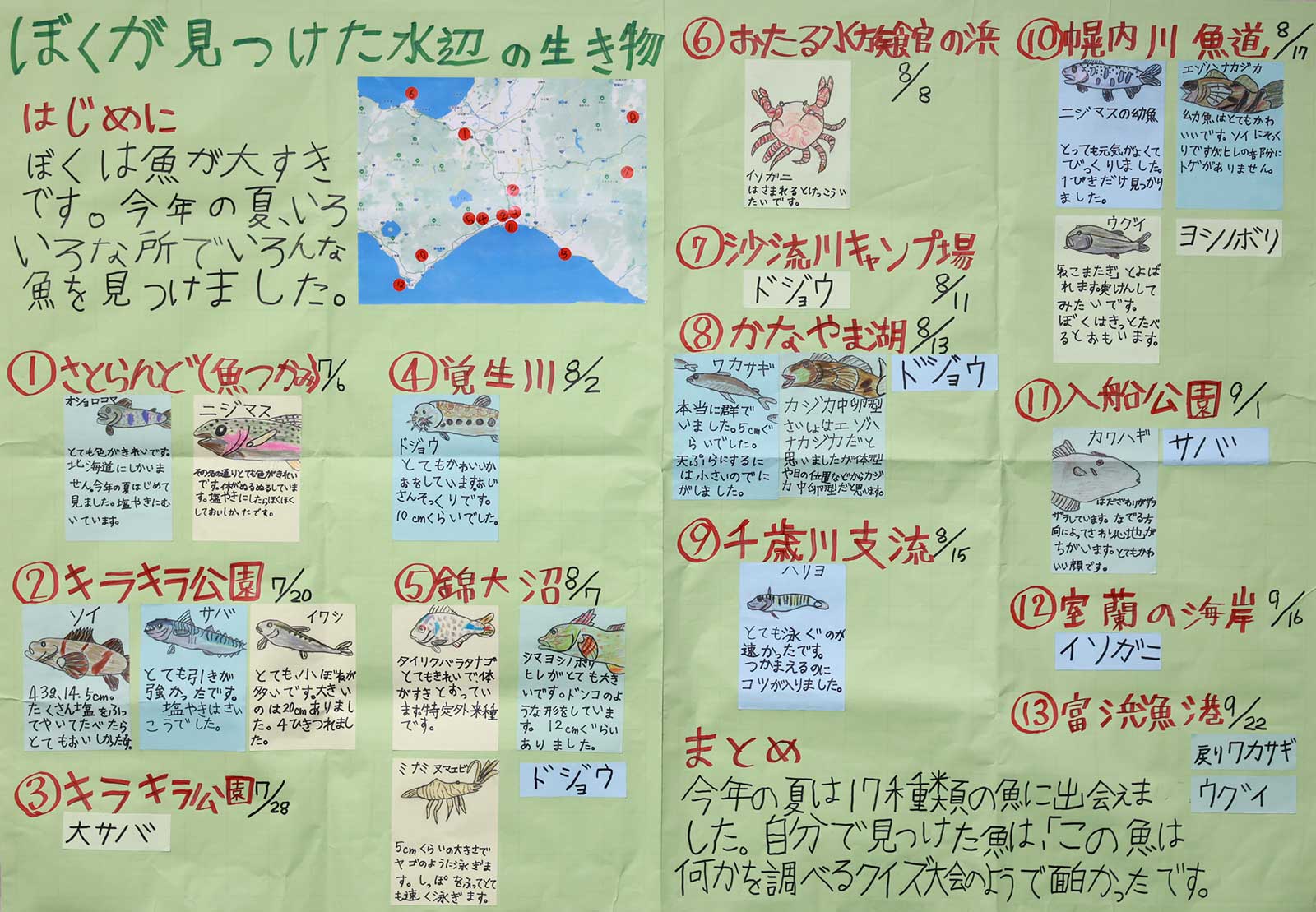

中 耕生(苫小牧市立拓勇小2年)「ぼくが見つけた水辺の生き物」

【講評】魚の好きな中耕生さんは、今年の夏、札幌の「さとらんど」でオショロコマの魚つかみを体験したほか、道内の海岸や川、湖沼など12ヶ所でみた魚やカニ、エビなどと出会いました。それらの17種について、北海道地図にその場所を図示し、出会った生き物それぞれにスケッチと解説をつけて1枚のポスターにしました。スケッチはそれぞれの色・模様や形などの特徴が描かれ、解説にはそれらの大きさや見た目だけでなく、泳ぎ方や掴んだ時の感触、焼いて食べた時の感想も書かれています。作品からはそれらの生き物に出会った時の感動の大きさと、そこで新しく発見した喜びが滲み出ています。

銀賞

【講評】佐藤颯さんは、カブトムシやオオカナブン・エゾゼミなど12種の昆虫とカタツムリ・どじょう・アマガエルなど5種の動物、1種のきのこを「むしずかん」としてファイルにしました。それぞれのページには写真と採集場所とスケッチがあります。採集場所はおもに札幌市内でした。写真からは動物の好きな観察者がよく観察しているようすが見られます。また、スケッチはそれぞれの特徴をとらえたもので、観察者の感性の豊かさが感じられます。

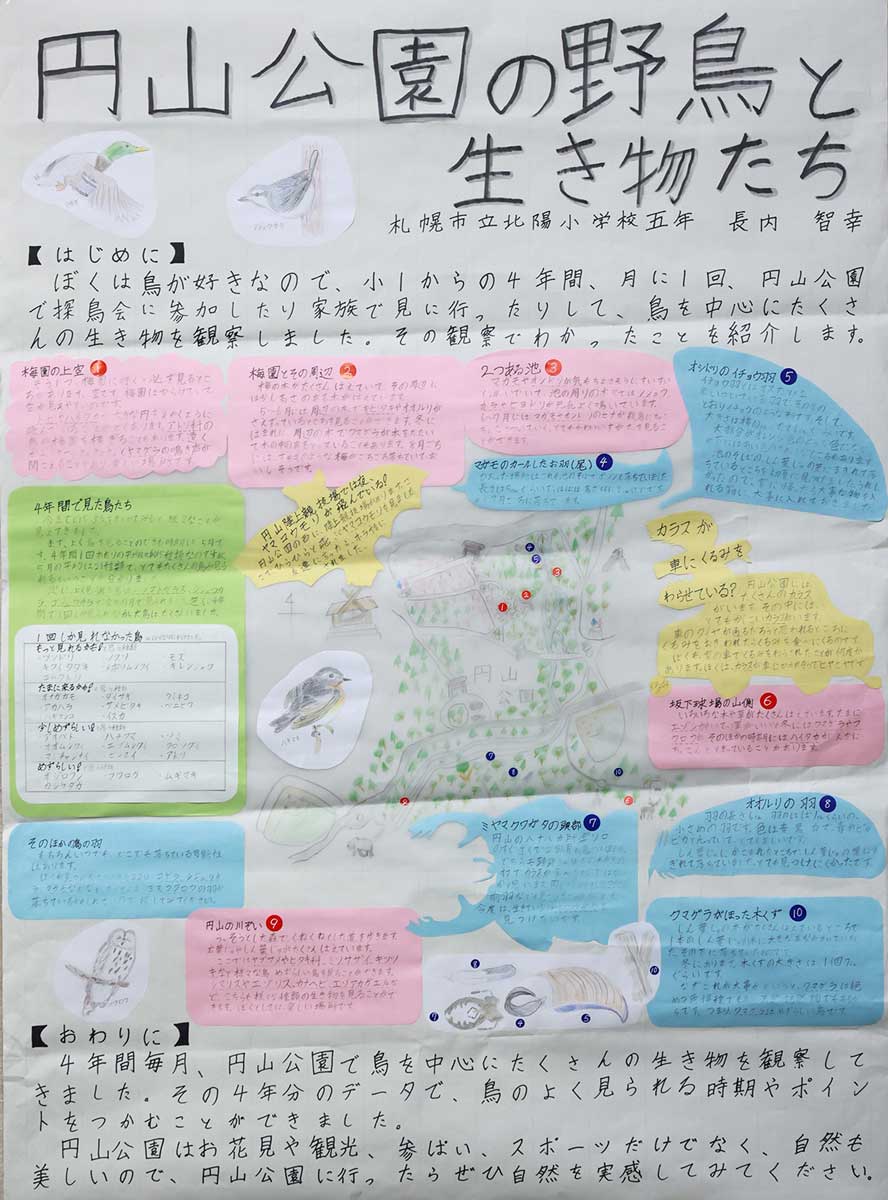

長内 智幸(札幌市立北陽小5年)「円山公園の野鳥と生き物たち」

【講評】長内智幸さんは、小学1年の時から毎月、円山公園で探鳥会に参加したり、家族で鳥の観察をして分かったことをポスターにしました。一つは公園内の場所により鳥の種類や行動が決まって見えたことでした。梅園の上空でトビやハイタカが円を描くように飛ぶことやその周辺の木々からキビタキやオオルリのさえずりが聞こえること。カラスがクルミの実を車にひかせて割ることやクマゲラが木に穴を開けてできた木くずのこと・・・などです。野鳥の生態について長期の観察記録を整理・考察することで分かることが浮かび上がるのは努力の成果であり評価に値します。

銅賞

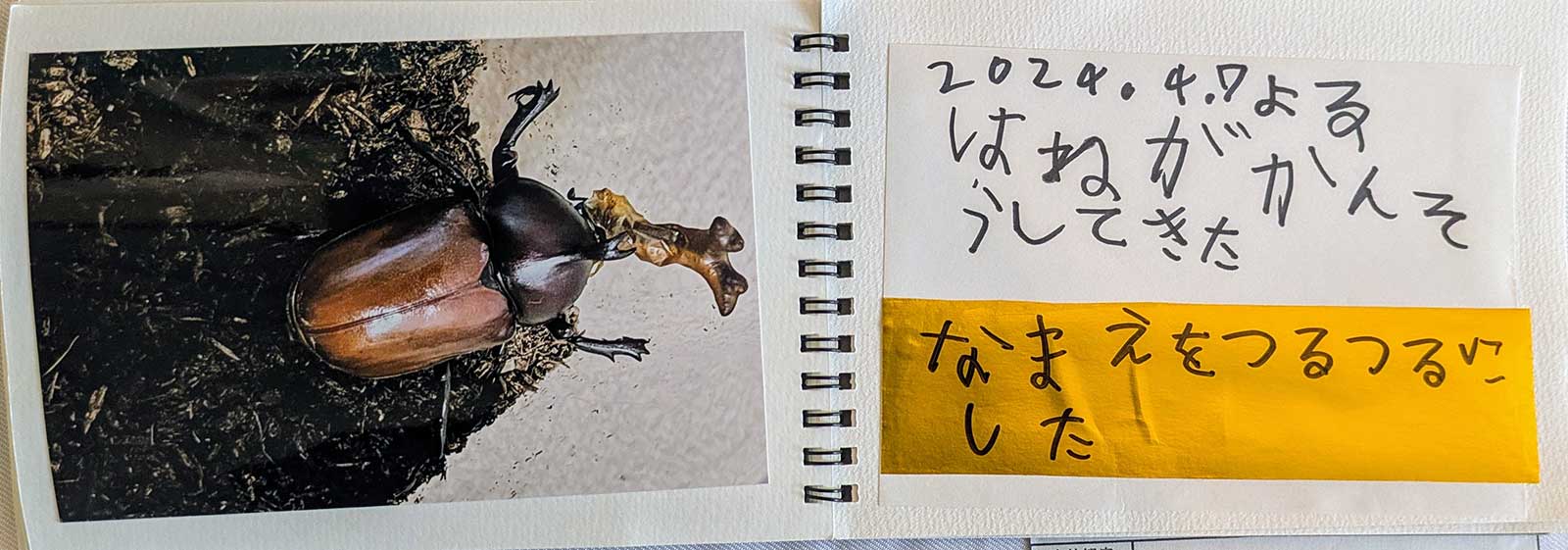

奥成 宥伍 札幌市立藻岩小1年「かぶとむしのせいかつ」

【講評】奥成宥伍さんは、小学校入学前の夏にお父さんがもらってきたカブトムシの卵を育て、卵が成虫になり、死んだ後に標本にするまでを19枚の写真に撮り、その時々の様子を書き加えてファイルにしました。卵がツルツルしていたこと。孵化した幼虫が米粒二つ大から500円玉、そして小さめのドーナツの大きさ成長していったこと。蛹になるときの幼虫の色の変化。これらのことを記録できました。小学校入学式の日に羽化。サナギから出た成虫の羽が乾燥する様子。そのあとの成虫の行動なども観察できました。卵の孵化から羽化の流れの中で、愛情深く飼育し、それぞれの成長段階での特徴的な姿も写真に残すことができています。

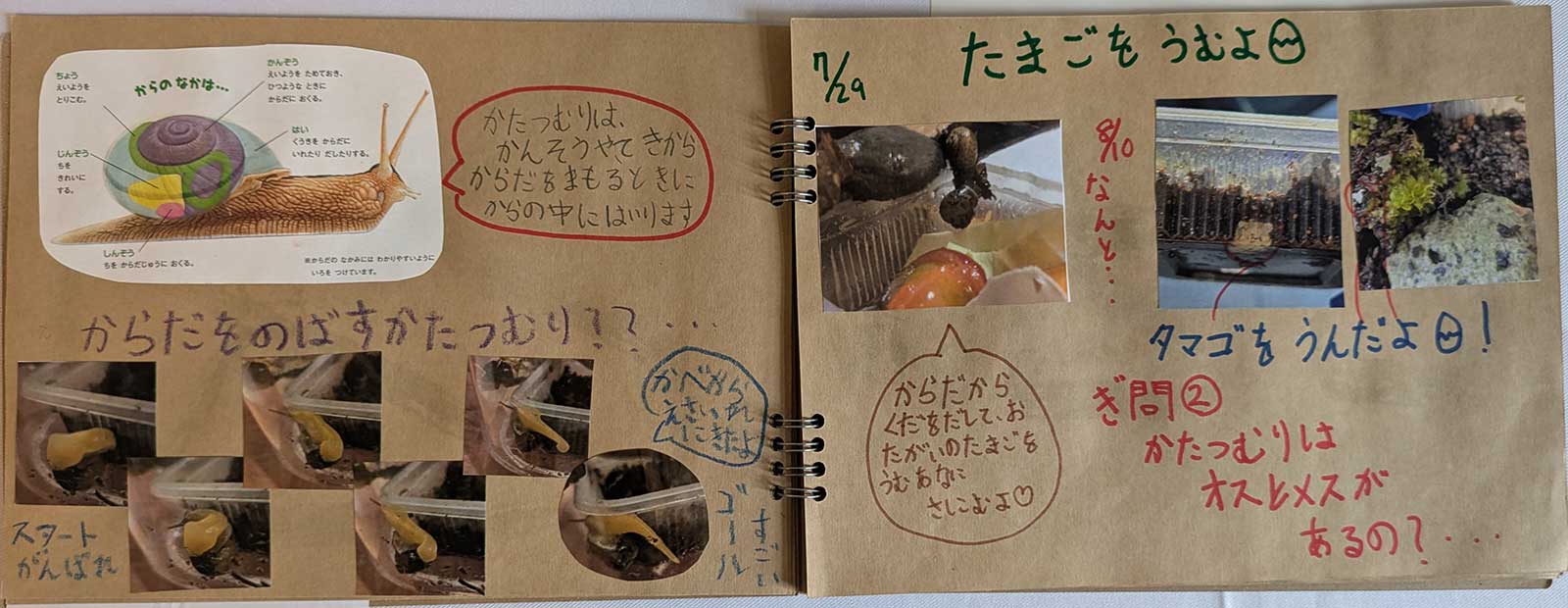

佐々木 紬 恵庭市立恵庭小3年「かたつむりのかんさつ」

【講評】佐々木紬さんは、カタツムリを飼ってみたいと、自宅近くの草むらのコケや小枝、公園の花壇のレンガの中にいたカタツムリを持ち帰って飼育・観察することにしました。体の作りや体を伸ばしたり縮める動きや食べ物に向かうときの動きも観察。卵を産む前には二匹のカタツムリが互いに卵を産む穴に管を差し込む様子も観察しました。生まれた卵から出た子どもカタツムリの成長の様子や、キュウリやキャベツなど、どんな餌が多く食べられたかも記録してみました。食べたものによりフンの色が違うこともわかりました。観察して、卵の殻など硬いものも歯でガリガリと食べることもわかりました。

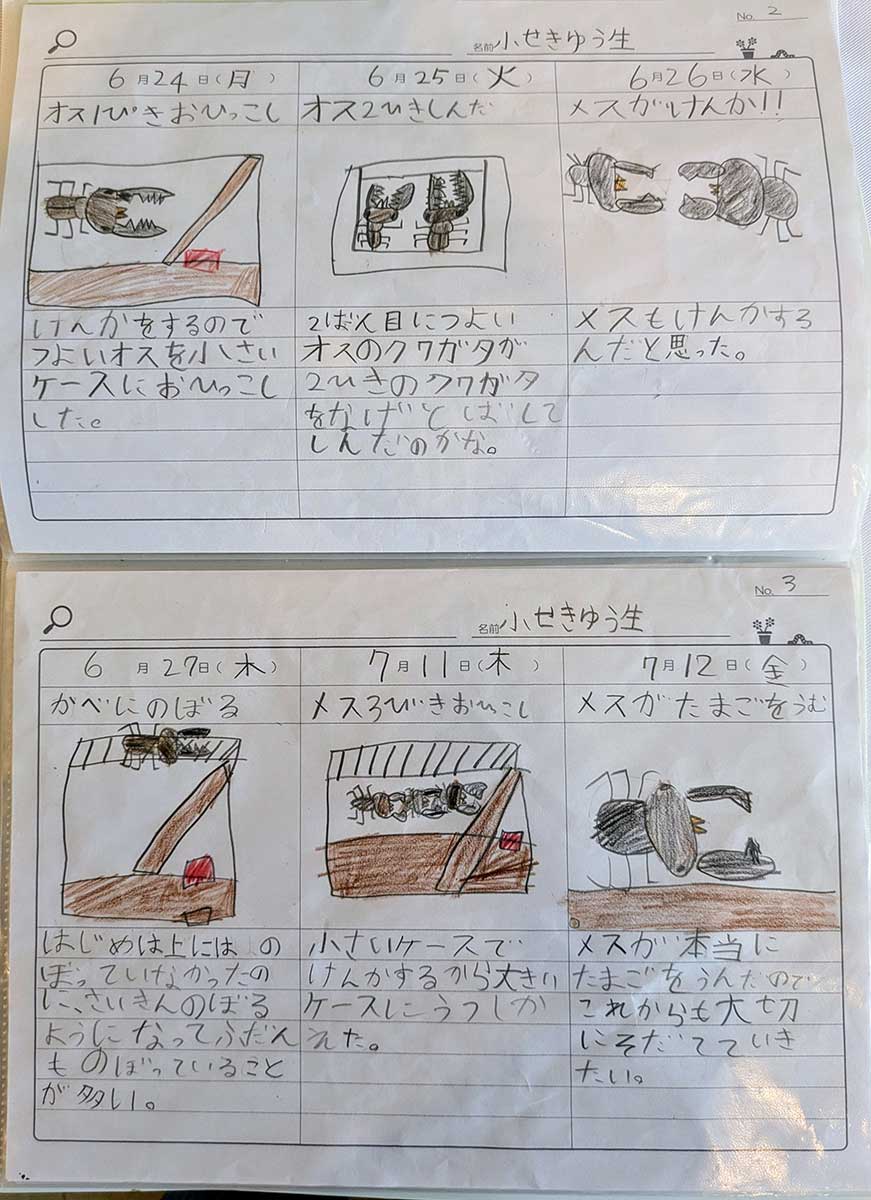

小関 悠生 札幌市立信濃小3年「生き物かんさつ」

【講評】小関悠生さんは、6種の昆虫、ミヤマクワガタ・コバネイナゴ・ダンゴムシ・クサカゲロウ・ナナホシテントウ・エンマコオロギを飼育ケースで飼い、観察しました。それぞれ別のケースで飼育し、同じ種類でも一緒に入れて喧嘩するものはケースの中を模様替えしたり、一匹ずつ別のケースに分けて飼うなど工夫しながら飼育・観察しました。オスとメスを入れたケースで卵が生まれたときは卵だけを別の容器に移すなど、孵化した後も幼虫の成長を観察できたことは絵日記に記録できました。このように小関さんが昆虫の種類により生育する環境や食べるものが違うので、飼育にいろいろ工夫したことがわかりました。

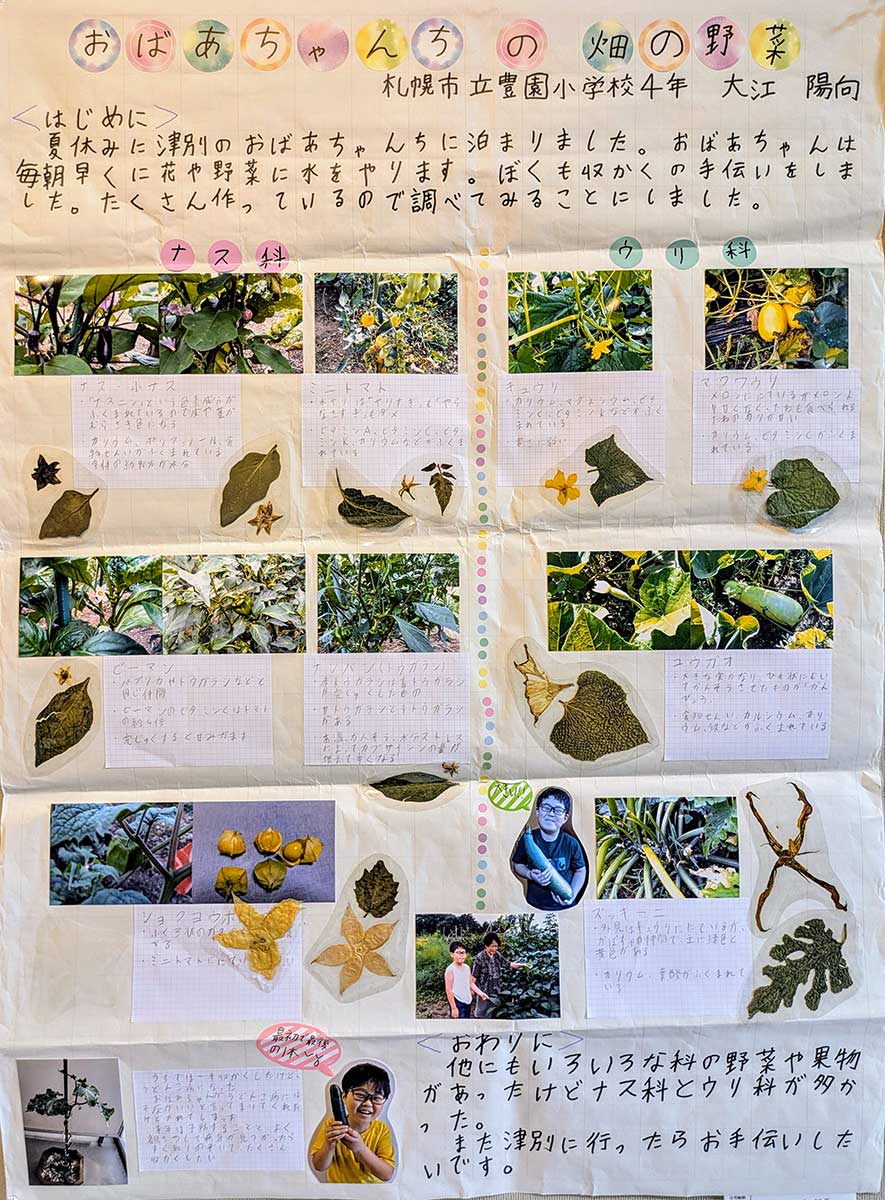

大江 陽向 札幌市立豊園小4年「おばあちゃんちの畑の野菜」

【講評】大江陽向さんは、夏休みにおばあちゃんちの野菜畑の水やりなどを手伝いました。植えられていた多くの種類の野菜から、ナス科のナス・ミニトマト・ピーマン・トウガラシ・ショクヨウホオズキとウリ科のキュウリ・マクワウリ・ユウガオ・ズッキーニの11種の野菜について調べました。水やりの仕方、うどん粉病の予防方法、収穫する野菜の色と栄養成分の関係やその働きも調べてみました。ユウガオの実から干瓢が作られることや食物繊維、カルシウムや鉄などの栄養もあることなども知りました。写真とわかりやすい説明をポスターにまとめた作品でした。

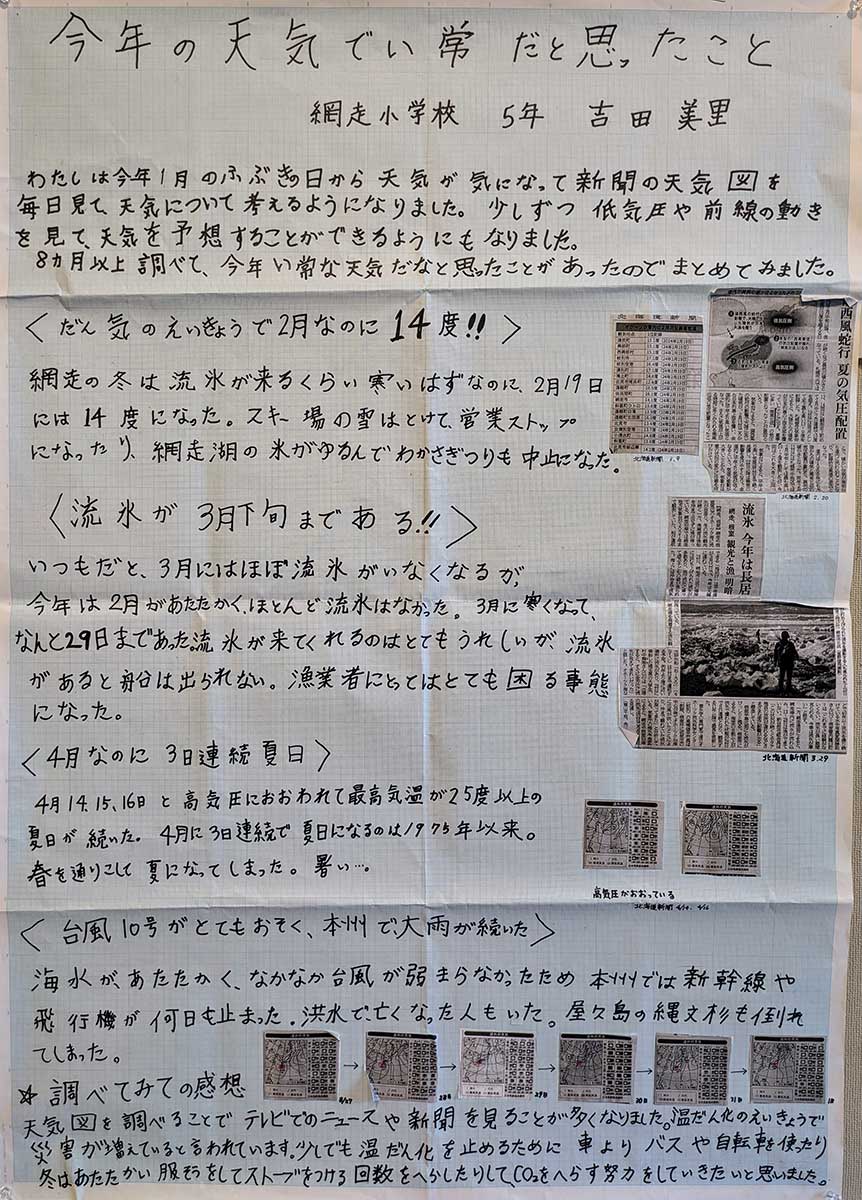

吉田 美里 網走市立網走小5年「今年の天気でい常だと思ったこと」

【講評】吉田美里さんは、2024年1月の吹雪の日から天気が気になって、毎日、新聞の天気図を見て、当日の天気に関する記事と一緒に切り抜きノートにファイルしました。8ヶ月以上続けた天気観察で、低気圧や前線の動きなどから天気の予想もできるようになり、今年の天気が異常と思ったことが幾つもありました。そのうち、次の4つのことをポスターにまとめました。①2月に14℃ ②3月下旬まで残る流氷 ③4月に3日連続夏日 ④台風10号の動きが遅く本州で大雨続く。まとめとして地球温暖化との関係やこれらに対応すべきことについても自分たちのこととして考えています。

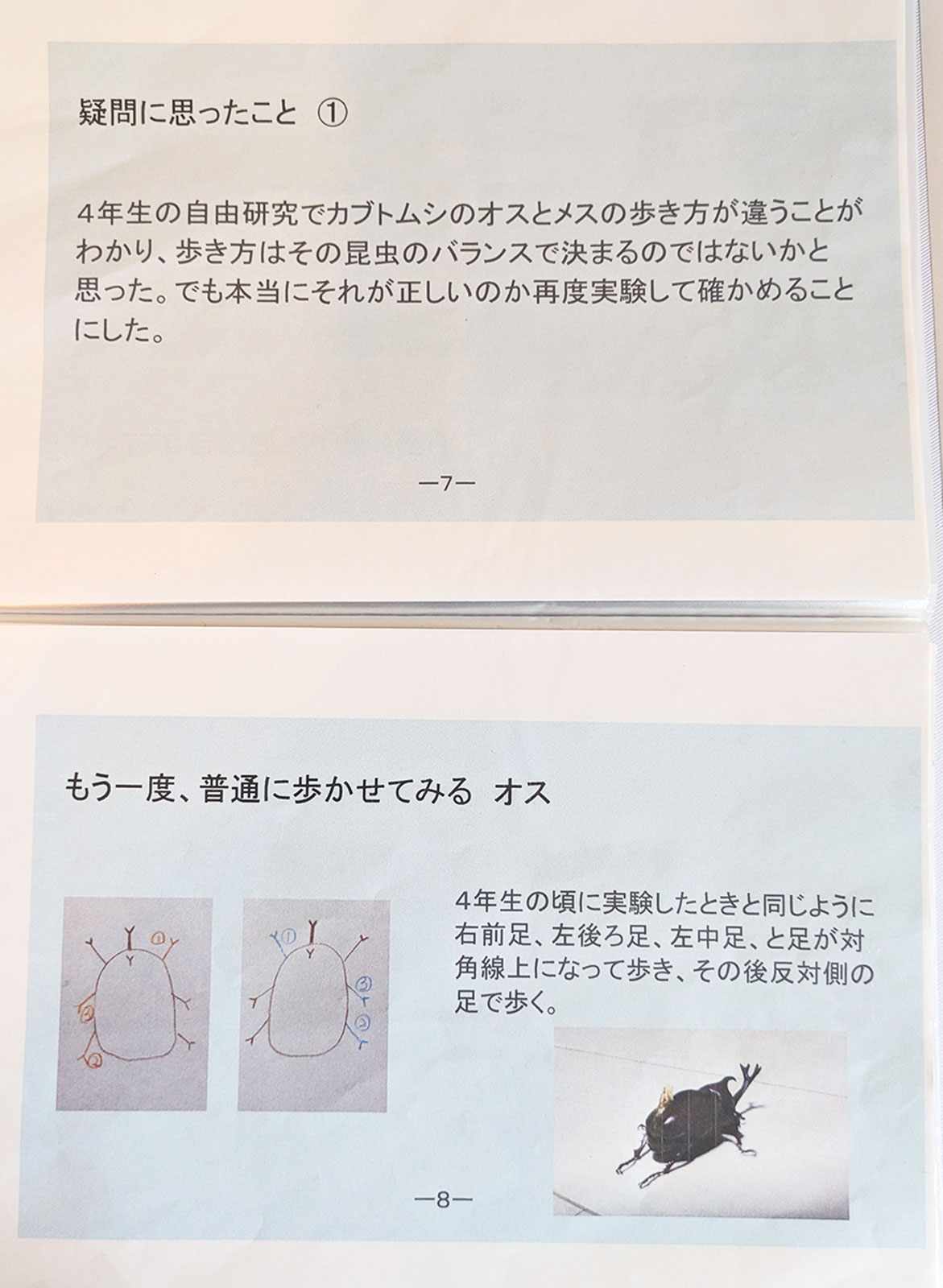

坂本 颯人 千歳市立みどり台小6年「僕の昆虫物語」

【講評】坂本颯人さんは、自由研究で昆虫について2年次から観察記録コンクールに応募してきました。4年次に「昆虫の歩き方の違い」、5年次には「昆虫の移動方法と足や羽の進化」について調べました。それぞれで新たな疑問も生じていましたので、6年次の今年はその疑問を解決するための実験を行いました。4年次での疑問がカブトムシのオスとメスの歩き方で、足の運び順が異なることが、オスとメスの体のバランスの違いと考えました。そこで、メスにオスの角をつけて歩かせることを試みましたが、結論が得られませんでした。また、5年次に残っていた疑問については、歩く、飛ぶなどが行動の主な動きの昆虫で、それぞれの移動の速さと距離を計測しました。昆虫の移動方法と、餌の取り方や運び方との違いもわかってきました。

佳作

高橋 芽里(恵庭市立松恵小1年)「あさがおのかんさつ」

青木 乃々花(札幌市立藻岩小2年)「みどりコースのしょくぶつたち」

石塚 優暉(札幌市立藻岩小2年)「メダカ日記」

嶋田 愛莉(札幌市立藻岩小3年)「三笠のアンモナイトについて」

小島 進(札幌市立中央小3年)「道ばたのひょんなところに生えている多肉植物」

坂本 雅人(千歳市立みどり台小4年)「テントウムシのひみつ教えます!」

赤塚 直紀(札幌市立藻岩小4年)「カブトムシの生たい」

小林 蒼都(札幌市立あいの里東小5年)「鳥と木の関係」

太田 彩萌(札幌市立藻岩小6年)「金魚について」

金野 稟平(札幌市立東橋小6年)「エゾサンショウウオ新聞」

原 万琴(新ひだか町立高静小6年)「この夏の山を見る」

学校賞

札幌市立藻岩小学校